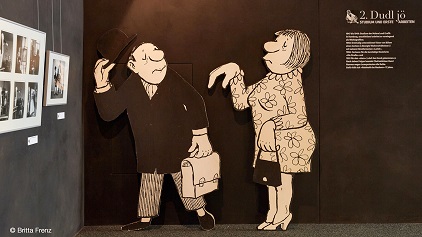

Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst zeigte eine Werkschau anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot.

Loriot war wohl der bedeutendste Humorist der Nation: Wie kaum ein anderer prägte er mit seiner ihm ganz eigenen Stilistik nachhaltig die deutsche Humorlandschaft. Bis heute werden Zitate aus seinen zahlreichen Cartoons, Sketchen und Filmen erinnert, sind längst als geflügelte Worte in den Sprachgebrauch eingegangen. Loriots Knollennasenmännchen begleiten Generationen. Seine Cartoons und Zeichnungen, ursprünglich für Magazine und Zeitungen ausgearbeitet, wurden in Buchform in vielen Auflagen zu Kassenschlagern. Mit Ewigkeitswert erfreuen sie nach wie vor in immer neuen Zusammenstellungen ein breites Publikum. Nicht wegzudenken seine (Trick-)Filme und Sketche, die als Ikonen der TV- und Filmgeschichte den Weg für zahlreiche andere Comedians und humoristische Formate ebneten.

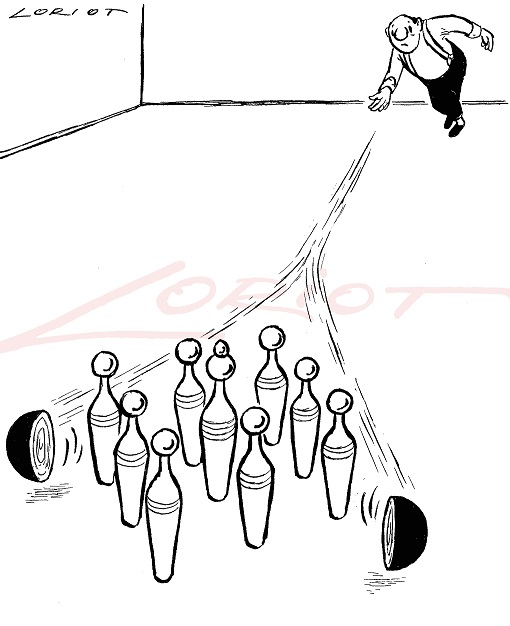

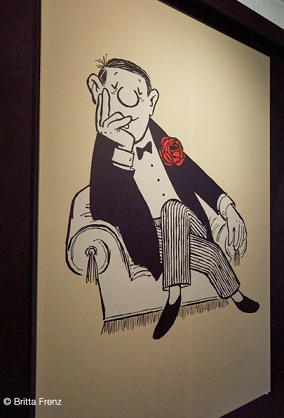

Loriot legte nie den Habitus des preußischen Bildungsbürgers ab. Mit seinem zurückhaltenden, würdevoll feinsinnigen Auftreten eines Gentlemans schien er aus der Zeit gefallen. Mit ausgeprägter Beobachtungsgabe und Selbstironie hielt er aus dieser Distanz der bundesrepublikanischen Nachkriegs- gesellschaft den Spiegel vor, die sich auf der Suche nach neuen Normen und Werten mit Beflissenheit der Adenauerzeit in Konventionen verbiss. Nie in einem herablassenden didaktischen Duktus, immer charmant, immer auf Augenhöhe. Loriot interessierte das Alltagsleben und das Familienleben der Menschen. Selten waren Tagesaktuelles oder Politik sein Thema. Wenn doch, so zielte auch hier sein Humor auf das Streben nach Perfektion, das im Chaos endet, auf das absurd komische Scheitern zwischenmenschlicher Kommunikation ab. Mit Gespür für kleinste Details sezierte er die bürgerliche Mittelschicht in ihrer Durchschnittlichkeit und entlarvte ihre vielen situativen Widersprüche. Weil seine Figuren keine Außenseiter der Gesellschaft sind, sondern der Mehrheit angehören, schuf Loriot einen hohen Wiedererkennungswert im Publikum, der seine Wirkung nicht verfehlt: das Lachen – auch über sich selbst.

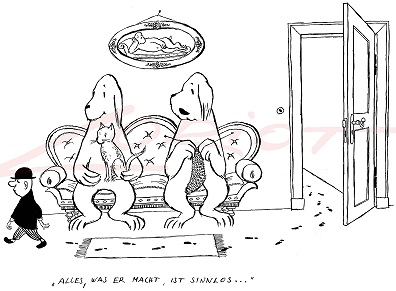

Loriots detaillierte, aufs Wesentliche konzentrierte Zeichnungen werden von seinen berühmten Knollennasenmännchen bevölkert, die zum Markenzeichen wurden. Es sind liebenswürdige Figuren, die Loriots humanistischen Ansatz durchscheinen lassen: Niemals werden sie verlacht, ihrer Würde beraubt. Immer spürbar ist auch der lustvoll spielerische Umgang Loriots mit Sprache, Worten, Textgattungen und -genres. Gekonnt lotete und reizte er diese für seine Komik bis hin zur Absurdität aus. Seine Stilistik ist restringiert und elaboriert zugleich. Nicht selten entfaltet sich die Komik Loriots erst durch die Akkuratesse und Rhythmisierung der Sprache im krassen situativen Gegensatz (Männer im Bad).

Zeitlebens Perfektionist, lag allen Tätigkeiten Loriots sein außerordentlicher Hang zur Präzision zu Grunde: Ob in seinen zeichnerischen Arbeiten, Sketchen, Filmen und Theater- arbeiten: Loriot meisterte Herausforderungen stets mit neuen Ideen, Ansätzen. So revolutionierte er die Aufnahme der Realsketche, die zuvor nur in einem Dreh aus verschiedenen Perspektiven gefilmt wurden. Loriot bestand auf Einzelaufnahmen, die es ermöglichten, einzelne Szenen bis ins kleinste Detail auszuarbeiten. Legendär auch sein Perfektionswille bezüglich der Bauten, Requisiten und Kostüme am Set. Nichts wurde dem Zufall überlassen: Auf jede kleinste Betonung achtete der Regisseur Loriot, ein Umstand, der auch dazu führte, dass er selbst viele der Rollen aus seiner Feder übernahm.

Die offizielle Ausstellung im Jubiläumsjahr dokumentiert in noch nie dagewesener Umfänglichkeit den Künstler Loriot und sein Werk. Die zahlreichen Exponate erstrecken sich über die gesamte Ausstellungsfläche des Museums. Wie kein anderes Museum ist es für diese Präsentation geeignet, hat es sich doch in der Zeit seiner Gründung zum bedeutendsten Museum und Kompetenzzentrum für Komik entwickelt. Loriot lieferte das erste Titelbild für die Satirezeitschrift Pardon, in der sich die Neue Frankfurter Schule zusammenfand, deren künstlerisches Erbe den Grundstock der Sammlung und der Ausstellungen des Caricatura Museums bildet.

Die Ausstellung beleuchtete auch die weniger bekannten Facetten des Ausnahmetalents, z.B. seine frühen Werbegrafiken, die bislang noch in keiner Ausstellung gezeigt wurden. Die Ausstellung würdigt insbesondere die Verbindung Loriots mit der Neuen Frankfurter Schule und präsentiert Zeichnungen anderer Humoristen, die sich mit seinem Werk auseinandergesetzt haben.

Film-Enthusiasten dürfen sich auf viele Dokumente und auf Auszüge seines filmischen Werks im eigens eingerichteten Kino in der Galerie des Museums freuen. Auch dokumentiert die Ausstellung die ausgeprägte Opern-Leidenschaft Loriots. Selfie-Highlight der Besucher ist die Original-Stele aus seinem Privatbesitz, an der er jahrzehntelang seine zahlreichen (prominenten) Besucher für das ebenfalls ausgestellte Gästebuch in seinem Haus in Ammerland fotografierte.

Loriot war ein Phänomen, dem man sich in all seinen Facetten als Autor, Zeichner, Schauspieler, Moderator, Bühnen- und Kostümbildner, Mops- und Opernliebhaber und als großzügigem Menschen und Gastgeber nähern kann.

Caricatura Museum Frankfurt Museum für Komische Kunst, http://www.caricatura-museum.de

Vicco von Bülow

Bernhard-Victor Christoph-Carl, Rufname Vicco, von Bülow wurde am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel in ein altes mecklenburgisches Adelsgeschlecht geboren. Mit seinem Bruder lebte er ab 1927 bei der Großmutter und Urgroßmutter in Berlin, nachdem sich der Vater 1927 von seiner ersten Frau scheiden ließ. Das Ambiente der großmütterlichen Wohnung, das aus dem 19. Jahrhundert stammte, beeindruckte und prägte den jungen von Bülow – zeitlebens begleitete ihn dieses Jahrhundert, insbesondere seine Kultur. 1933 kehrten die Brüder zum Vater und seiner zweiten Ehefrau zurück, die inzwischen nach Berlin-Zehlendorf gezogen waren. Von 1934- 1938 besuchte Vicco von Bülow dort das Schadow-Gymnasium. Seine Schulkarriere setzte er nach dem Umzug der Familie nach Stuttgart im humanistischen Eberhard-Ludwigs-Gymnasium fort, das er mit Notabitur 1941 verlassen musste. Schon früh zeigte sich sein Talent in den Fächern Deutsch und Kunst sowie seine lebenslange Leidenschaft für Musik. Vor seinem Kriegsdienst sammelte er Erfahrungen als Statist an der Stuttgarter Oper, u. a. in Stücken wie „Aida“ (Giuseppe Verdi), „Die Flucht ins Glück“ (Nico Dostal) und „Troubadour“ (Giuseppe Verdi). Auch erhielt er eine Statistenrolle im Kostümfilm „Triumph eines Genies“ über das Leben Schillers.

Nach dem Krieg lebte Vicco von Bülow kurze Zeit in Markoldendorf, wo er sich als Holzfäller Lebensmittelkarten verdiente und das reguläre Abitur am Northeimer Gymnasium Corvinianum nachholte, das er Ende 1946 bestand. Auf den Rat seines Vaters hin, der sich an das zeichnerische Talent seines Sohnes erinnerte, begann er 1947 ein Malerei- und Grafikstudium an der Landeskunstschule in Hamburg. Hier prägten ihn vor allen seine Lehrer Wilhelm Grimm und Alfred Mahlau. 1949 schloss er sein Studium erfolgreich ab.

Ab 1950 arbeitete Loriot als Werbegrafiker und begann seine Karriere als Cartoonist mit ersten Arbeiten für die Zeitschrift „Die Straße“. Um seine humoristischen Arbeiten von seinem Brotberuf als Werbegrafiker zu trennen, signierte er seine Zeichnungen mit Loriot, frz. für Pirol, dem Vogel im Wappen der von Bülows. Erste Züge seiner stilisierten „Knollennasenmännchen“ wurden sichtbar.

1950 publizierte der „Stern“ eine erste Zeichnung Loriots, in drei Jahren dreizehn weitere in loser Reihenfolge. 1953 intensivierte Henri Nannen die Zusammenarbeit mit dem Zeichner und warb ihn für den sehr erfolgreichen Comic „Reinhold das Nashorn“ an. 17 Jahre erschien er zunächst in der Kinderbeilage, später im „Stern“ selbst. Seine Serie „Auf den Hund gekommen“ hingegen stellte Henri Nannen aufgrund heftiger Leserproteste, die in den Zeichnungen nicht weniger als die Herabsetzung der Menschenwürde sahen, nach nur sieben Folgen im gleichen Jahr ein.

„Auf den Hund gekommen“ sollte dennoch ein Erfolg werden: Bereits 1954 erschien die Reihe in Buchform im neu gegründeten Diogenes Verlag. Daniel Keel, Gründer und Verleger, hatte das Potenzial des Buches, das zuvor von anderen renommierten Verlagen abgelehnt worden war, erkannt. Der Grundstein einer lebenslangen Zusammenarbeit war gelegt. Für weitere Publikationen wurden hier auch in den folgenden Jahren Zeichnungen Loriots verwertet, die er ab 1953 in freier Mitarbeit, von 1954 bis 1970 in Festanstellung beim Verlag Th. Martens & Co. (München) für die Zeitschriften „Weltbild“ (u. a. Serie „Wahre Geschichten“) und „Quick“ (u. a. Serien wie „Adam und Evchen“ „Der gute Ton“) in München zeichnete. Spätestens hier erlangten Loriots humoristische Arbeiten bundesweite Aufmerksamkeit: „Quick“ zählte zu den bedeutendsten Illustrierten Deutschlands, zudem galt sie als attraktives Umfeld für hohes zeichnerisches Niveau. Zu den Kollegen zählte unter anderem Manfred Schmidt, der Erfinder des Detektivs Nick Knatterton. Zudem veröffentlichte er in „Quick“ von 1957 bis 1961 gemeinsam mit Manfred Schmidt die Kolumne „Der ganz offene Brief“.

1955 sollte es auch dem Frankfurter Verlag Bärmeier und Nikel gelingen, Loriot für Buchprojekte zu gewinnen. Der Verlag, gegründet 1954, hatte mit u. a. seinen „Schmunzelbüchern“ und ersten Publikationen der damals noch recht unbekannten Künstler Robert Gernhardt, Chlodwig Poth, Hans Traxler schnell den Ruf eines Fachverlags für Karikatur, Komik und Satire erlangt. Insgesamt vier Bücher brachte man mit Loriot heraus, der Sammelband „Lob der Faulheit“ sollte mit mehreren Auflagen der erfolgreichste werden. Mit Verweis auf die Verpflichtungen gegenüber dem Züricher Verlag Diogenes beendete Loriot die Zusammenarbeit. 1962 zierte ein Knollennasenmännchen mit im Blumenstrauß gezündeter Lunte das 1. Titelblatt des neuen Satiremagazins „Pardon“, das bei Bärmeier und Nikel erschien.

In den frühen 60er Jahren nahm Loriot auch zahlreiche Auftragsarbeiten als Werbegrafiker für Marken wie Agfa, Scharlachberg, 8×4, auto-cola, Paderborner Bier und Stanwell an. Loriot entwickelte Anzeigen und Trickfilmspots, in denen er auch seine Knollennasenmännchen einsetzte.

1966 bat Dieter Ertel, damals Leiter der Dokumentarabteilung des Süddeutschen Rundfunks, Loriot darum, die Moderation einer neuen Dokumentarsendung über Humor zu übernehmen. Loriot moderierte von 1967 bis 1972 insgesamt 21 „Cartoon“-Sendungen, in den ersten 17 Folgen noch mit erklärendem Untertitel: „Ein Streifzug durch den gezeichneten Humor“. Seine An- und Abmoderationen, die humoristisch-fachkundig durch die in- und ausländischen Cartoons führten, wurden schnell zu Publikumslieblingen. Die Sendung gewann zunehmend ein Unterhaltungsprofil, das sich deutlich von der ursprünglich journalistisch-didaktischen Ausrichtung unterschied: Immer mehr eigens für die Sendung produzierte Realsketche wurden integriert, in denen Loriot nicht nur Rollen übernahm, sondern zunehmend auch die Regie. Die Zusammenarbeit Loriots mit dem Süddeutschen Rundfunk endete mit der Einzelsendung „Telecabinet“, die 1974 ausgestrahlt wurde.

In den frühen 70er Jahren eroberte Loriot auch mit „Wum“, ab 1975 dann zusammen mit dem Elefanten „Wendelin“ die Herzen der Zuschauer. Der Hund, den Loriot zunächst zur Bewerbung der Rateshow „Drei mal Neun“ (Aktion Sorgenkind) gezeichnet hatte, wurde auf Wunsch des Moderators Wim Thoelke zum Sidekick in der Sendung: Mithilfe des neuen Bluebox-Verfahrens interagierte der Moderator fortan mit dem cleveren Hund, den Loriot bis 1980 selbst einsprach. Mit „Ich wünsch mir eine Miezekatze“, der für die Sendung entstand, eroberte er 1972 sogar Platz 1 der deutschen Charts.

Ab 1976 produzierte Loriot die sehr erfolgreiche Sendereihe „Loriot I-VI“ – nun für Radio Bremen. Dieter Ertel, inzwischen Programmdirektor des kleinen Senders, hatte Loriot für die neue Sendereihe gewinnen können. Neben Zeichentrickfilmen wurden auch Realsketche gezeigt, die in aufwändigen Studioproduktionen entstanden. Darunter waren viele der heute legendären Sketche, die er nun gemeinsam mit Evelyn Hamann kongenial anmoderierte. 1978 traf Loriot selbst die Entscheidung, die Sendereihe trotz aller Popularität zu beenden. 1983 würdigte Radio Bremen Loriot mit einer Produktion zu seinem 60. Geburtstag.

Auch wenn Loriot sich mit eigenen Produktionen zunächst aus dem Fernsehen verabschiedete, blieb er dem deutschen Fernsehpublikum mit Beiträgen und Auftritten erhalten: So beispielsweise als dirigierender Hausmeister beim Bundeskanzlerfest der Berliner Philharmoniker (1979), mit Sketchen für das Politmagazin „Report“ (SWR, 1980-1981), Gastauftritten in Fernsehfilmen wie „Wer spinnt denn da, Herr Doktor?“ (1981), „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (1982) sowie hinter der Bühne als Regisseur am Aachener Theater (1983). Auch für die Opern „Martha“ (Stuttgart, 1986) von Friedrich von Flotow und „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber (Ludwigsburg, 1988) nahm Loriot die Rolle als Regisseur an, skizzierte Bühnenbild und Kostüme, arbeitete intensiv mit Sängern und Musikern. 1992 feierte der „Ring an einem Abend“ Premiere am Nationaltheater Mannheim. Loriot, leidenschaftlicher Wagnerianer, hatte sich mit seiner Erzählfassung einen lang gehegten Traum erfüllt, um das komplexe Werk “Ring des Nibelungen” auch einem möglichst breiten Publikum erfahr- und erlebbar zu machen. Auch die Begleittexte zur Oper „Candide“ von Leonard Bernstein (1997, München) sollten die Handlung verständlicher machen. Ebenso verfasste Loriot humoristische Texte zu den Kinderklassikern „Karneval der Tiere“ (zusammen mit dem English Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim) und „Peter und der Wolf“ (zusammen mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Skitch Henderson). Von 1995 bis 2005 engagierte sich Loriot als Moderator der Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung.

1988 eroberte Loriot das Kino mit dem Film Ödipussi und 1991 mit Pappa ante portas. Loriot schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch Regie und die Hauptrolle im Film. Zeitgleich in Berlin, sowohl in der BRD als auch in der DDR veröffentlicht, wurden sie mit 4,6 Millionen und 3,5 Millionen Zuschauern Kassenschlager.

1997 produzierte Loriot ein letztes Mal vierzehn 25-minütige Folgen mit seinen besten Sketchen, die er selbst zusammenstellte und für die er neue An- und Abmoderationen aufzeichnete

Loriot ist vielfach ausgezeichnet, darunter die wichtigsten Film-, Schallplatten- und Karikaturenpreise. Schulen, Straßen und Plätze wurden nach ihm benannt, und zahlreiche Denkmäler an Wirkungsstätten Loriots erinnern an das Ausnahmetalent. 1988 erhielt er das „Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“. Zu seinem 100. Geburtstag würdigt die Bundesregierung Vicco von Bülow mit einer 20-Euro-Sammlermünze.

Verheiratet seit 1951 mit seiner Frau Romi, geborene Schlumbom, lebte Loriot mit ihr und seinen beiden Töchtern von 1963 bis zu seinem Tod am 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See.

(Fotos: Britta Franz)

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.